先日、港の大型クレーンをE-M5で撮ったのだが、よく見ると細部の解像度が甘くなっている(Page(4)掲載のもの)。この傾向は前から気づいていたが、その原因がよく分からない。もしかしてメニューの初期設定あたりのどこかが間違っているのかも知れない。このカメラの解像度は公式には1605万画素ということなので、本来はもう少し解像していてもおかしくないはず。

そこで他のカメラ、5DとNex-5Rで再度撮り直してみた。それぞれ公式の解像度は、5Dが1280万でE-M5以下、Nex-5Rが1610万でE-M5とほぼ同じ。結果は、どちらもE-M5を大きく上回って解像していた。Page(3)に掲載のもの。

とすると、解像度の違いが原因ではなく(設定の間違いの可能性は残るが)、センサーサイズの違いなのか? つまりマイクロフォーサイズ(E-M5)と、フルサイズ(5D)、APS-C(Nex-5R)の違いなのか。

もう一つE-M5で使っているレンズの性能に起因する可能性もなきにしもあらず。が、このOlympusのキットレンズは、同じマイクロフォーサーズのE-PL1に着けて撮ると、解像度もそこそこあるいい絵を出すことがあり、レンズ原因説は怪しい。別のレンズで同じ結果が出るかどうかE-M5で試すべきだろうが、あまり期待できない。

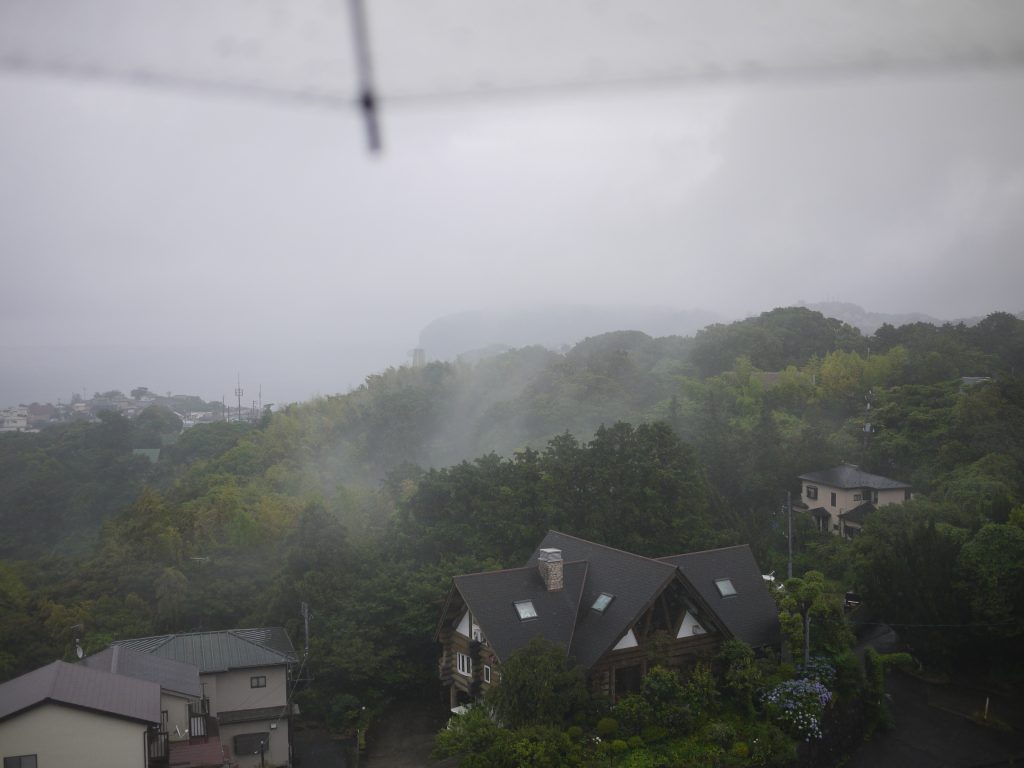

しかしマイクロフォーサーズはサイズでフルサイズやAPS-Cよりも小さいため、解像度も落ちるというのも、OlympusやPanasonicのカメラの普及度を考えると信じがたい。というわけで、E-M5の解像度問題は今のところ謎として残る。(写真はE-M5)